「新商品です。写真お願いします」「この◯◯、おいしそうに撮ってください」

これ、実際によくいただくご依頼です。

どんな商品なんだろう、特長は何か。

何に使うのだろう、どこで、どんなサイズで展開するつもりか。

印刷?それともwebやSNS用?動画?などなど。

制作物によっても撮り方やデータの仕上げ方は変わるのですが、

どんな人に届けたいのか、届けた先にどんな気持ちになってもらいたいのか、

そもそも「おいしそう」ってなんだろう・・・

色んなことに考えを巡らせて与件を整理し、必要な情報を集めて想像と創造を膨らませます。

写真の撮り方(手法)だけで言えば、

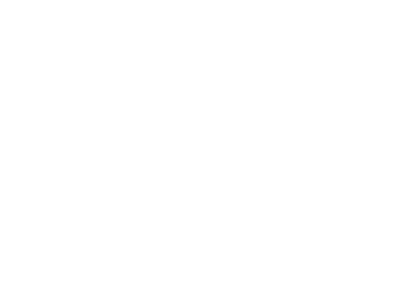

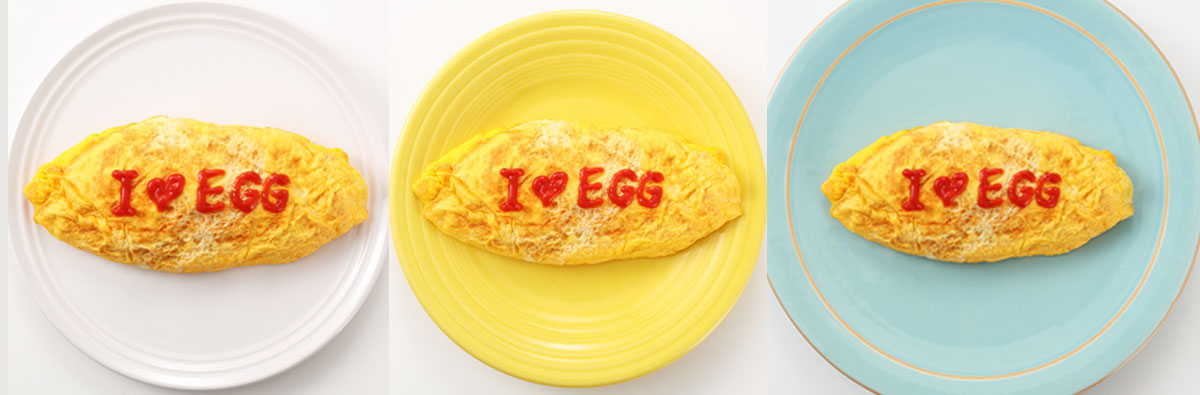

例えば、盛り付けるお皿によっても、違って見えたり。

光(照明)によっても印象が変わったり。

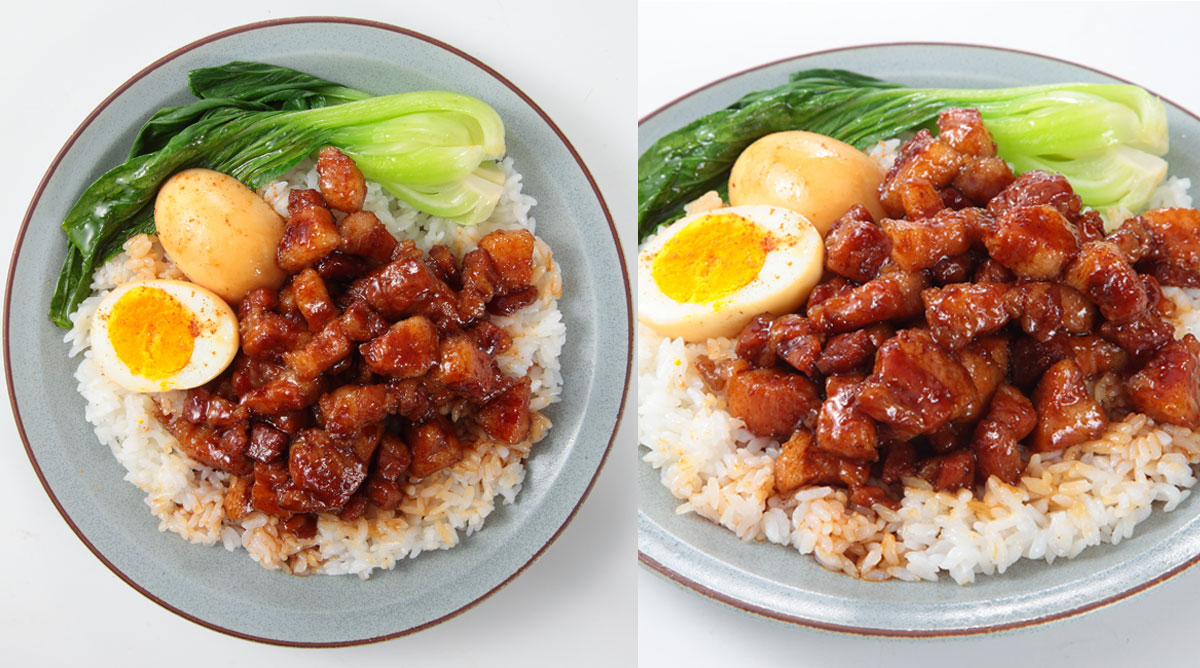

角度(アングル)によっても。

真上からお皿全体を写す「真俯瞰」は、デザイン性が出しやすい反面

やや立体感がなくなる場合もあります。

小さいサイズの制作物には、写真がアップにしにくくより小さくなる分、不向きなことも。

被写体の高さが伝わらないケースもあります。

照明の明るい暗いもそうですが、「熱量」も大切なおいしさの要素です。

例えば「温かさ」の場合、色温度(赤み、彩度)や

湯気、沸騰した際の気泡(グツグツ)具合など。

ピントの合わせ方でも印象の違いが。

「おいしそうに撮ってほしい」

そんな始まりから、課題の本質を捉え、目指すべき方向を企画に定め、

色んな違い、良し悪しを理解した上で、より魅力的になる手法を取捨選択し、デザインする。

そこに視覚化・体験化して伝える仕事の醍醐味がある…と思うわけですが、

「おいしさ」という抽象的なものを一旦「言語化」して、「見える化」する。

そういう視点で見れば、様々な便利が進んでも、

例えば生成AIを活用する人間が、そもそも違いを認識できるか、違いを言語化できるか

という点は、とても重要に思えてきます。

ここでは「食べ物」「撮り方」の一部を例にしましたが、

見たり、触れたり、味わったり、セオリーや背景を学んだり、

生産者や、実際に届けたい相手の声を聞いたり・・・

AI同様に人も、様々な実体験や他者の声を通して、データを蓄積しながら

都度整理して、学び続けなければ…ですね。

マーケティングの本質も、そこにあるように思います。

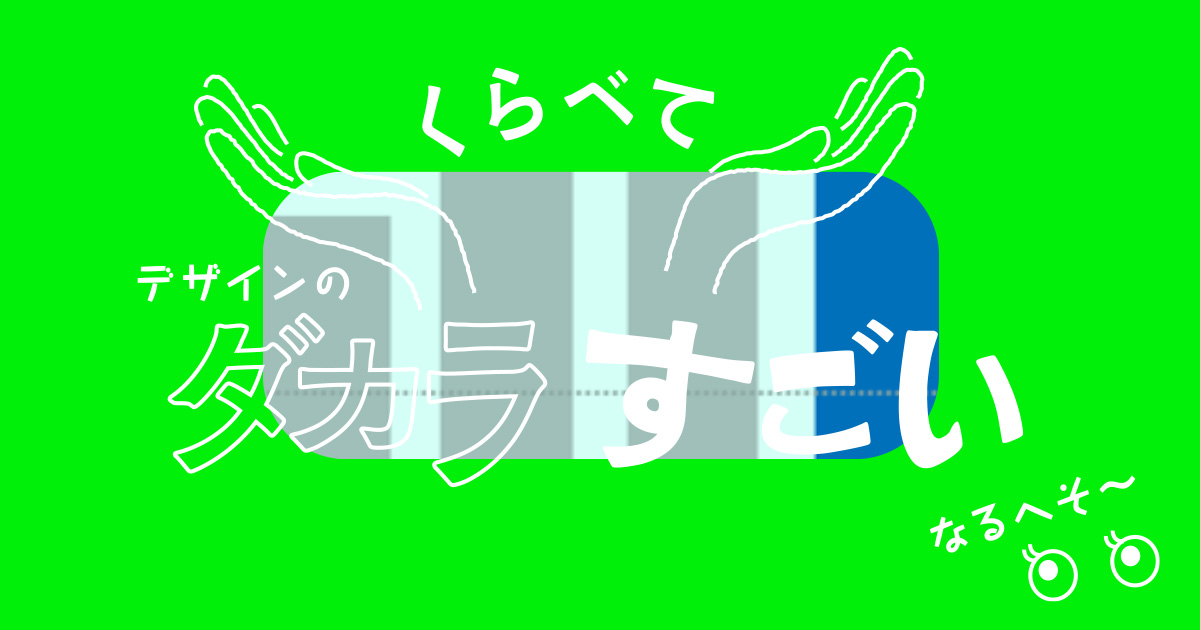

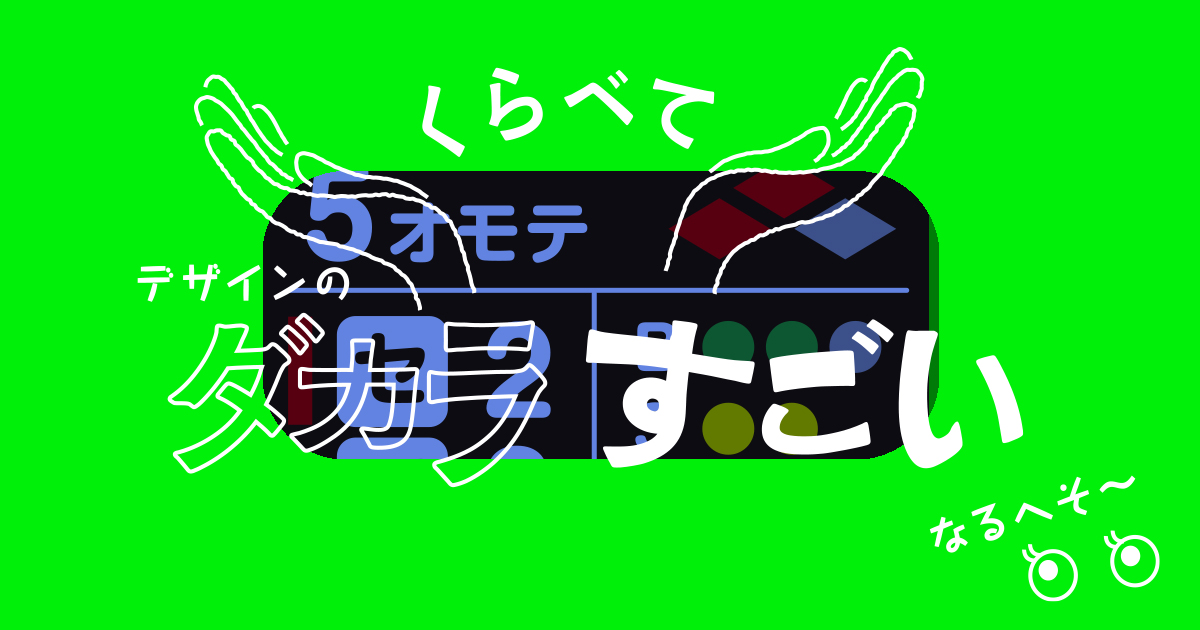

さて、それでは質問です。

これの違いは何でしょう?

答えは、あなたが感じたこと。だと思います。

だから難しい。だから面白い。のかもしれませんね。

Creative Director 山川未紗

バロック【大阪オフィス】リテールコンサルティング部